【民法でわかる法定相続人と相続順位】

「相続 法定相続人ってよく聞くけど、結局誰が相続できるの?」 「親が亡くなったら、配偶者や子どもはどうやって財産を分けるの?」

相続について疑問を持ちながらも、どこから調べればよいかわからない方は多いのではないでしょうか? 実は、日本の民法(国の法律のルールブック)では、相続順位(財産を受け継ぐ順番)や法定相続人(法律上、相続できる人)が明確に決められています。

しかし、それを知らないと「長男がすべて相続するの?」「内縁の妻には権利がないの?」などの誤解やトラブルが発生しやすくなります。

本記事では、相続の基本的な仕組みを初心者向けにわかりやすく解説します。 家族に万が一のことがあった際に困らないように、まずは法定相続人や相続順位について基礎知識を身につけましょう

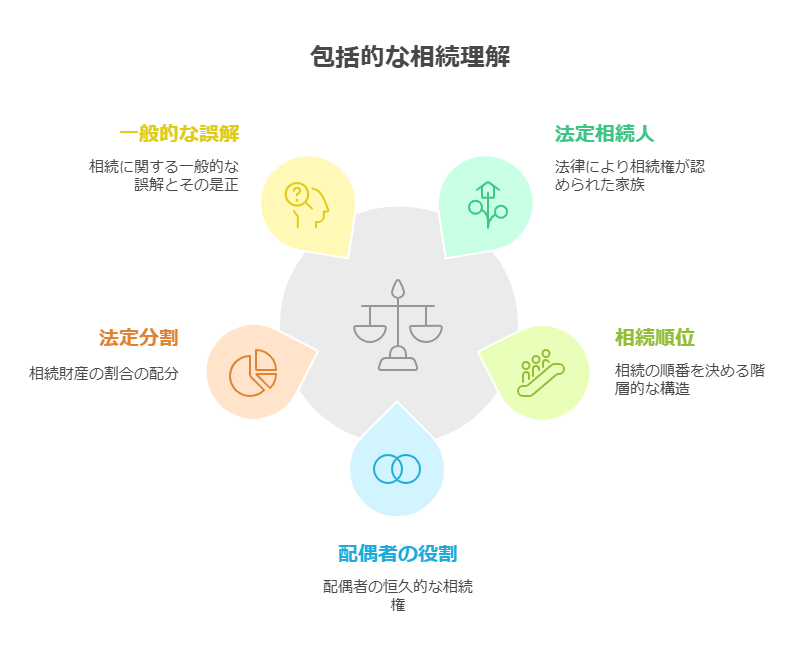

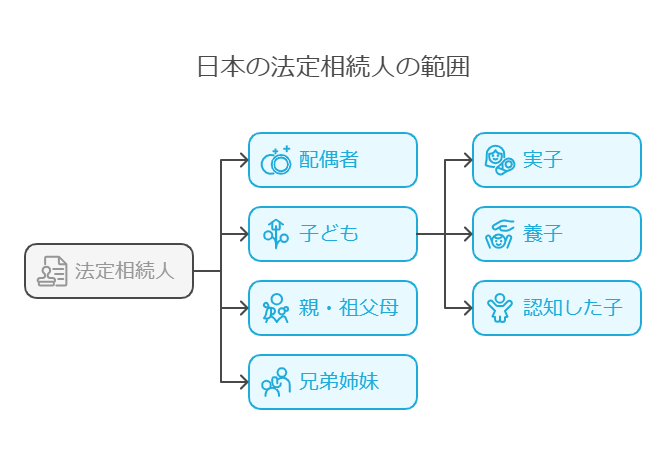

1. 法定相続人とは?

法定相続人とは、「民法」が定める相続の権利を持つ人のことです。

法定相続人の範囲

- 配偶者(夫または妻)

- 子ども(実子、養子、認知した子など)

- 親(直系尊属)・祖父母

- 兄弟姉妹(甥・姪が代わりに相続することも)

日本の民法では、「籍(せき)を入れていること」や「血縁関係」が重要な基準となります。

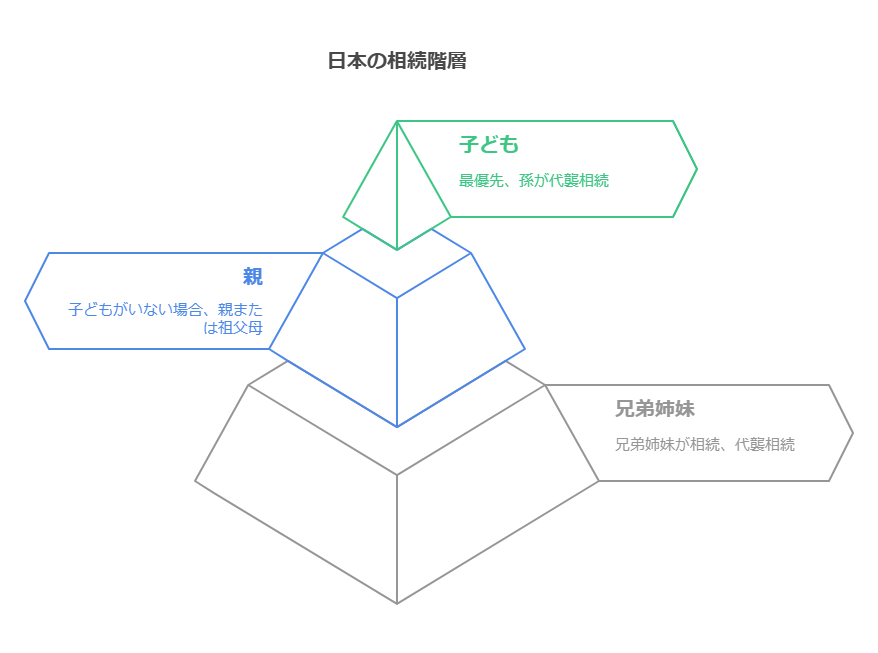

2. 相続順位(だれが先に相続できる?)

相続順位は、第一順位から第三順位まで決められており、上位の人がいる場合、下位の人には相続権がありません。

第一順位:子ども(孫が代襲相続する場合も)

子どもが最優先で相続します。もし子どもがすでに亡くなっている場合、その子(孫)が**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**します。

- 実子、養子、認知した子も同じ権利を持つ

第二順位:親(直系尊属)

子どもがいない場合、親や祖父母が相続します。

- 親が亡くなっている場合、祖父母が繰り上がって相続

第三順位:兄弟姉妹(甥・姪が代襲相続する場合も)

子どもや親がいない場合、兄弟姉妹が相続します。

- 兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥・姪が代襲相続

3. 配偶者(夫・妻)は常に相続人

配偶者は常に相続人であり、子どもや親、兄弟姉妹と共同で相続します。

- 事実婚・内縁関係のパートナーには相続権がない(遺言書がないと相続できない)

4. 法定相続分(相続割合)

法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。

| 相続関係 | 配偶者 | その他の相続人 |

|---|---|---|

| 配偶者 + 子ども | 1/2 | 1/2(子どもが複数なら均等) |

| 配偶者 + 親 | 2/3 | 1/3 |

| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |

5. よくある誤解

(1) 長男がすべて相続するわけではない

現在の法律では、子どもは平等に相続権を持つため、「長男だけが全部相続」ということはありません。

(2) 内縁の妻(事実婚)は相続権がない

法的に結婚していない場合、相続権はありません。 解決策:遺言書を作成し、パートナーへ財産を遺すことが可能です。

(3) 養子も実子とほぼ同じ扱いを受ける

養子縁組をしている場合、実子と同じく第一順位の相続人となります。

(4) 遺言書があれば、法定相続分を変更できる

遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる分配が可能。ただし、遺留分(最低限の取り分)があるため、相続人を完全に排除することはできません。

6. まとめ

- 法定相続人:配偶者、子ども、親、兄弟姉妹

- 相続順位:第一順位(子)、第二順位(親)、第三順位(兄弟姉妹)

- 配偶者は常に相続人

- 遺言書があれば、法定相続分を変更可能

相続は事前準備が重要! 遺言書を作成することで、希望通りの財産分配が可能になります。

7. 関連記事

- 【徹底解説】終活にかかる費用はどれくらい?項目別の目安相場と対策

- 相続会議

相続税の計算や生前贈与、遺言書の書き方など、相続に関する対策や手続きをサポートする情報サイトです。税理士や弁護士などの専門家がわかりやすく解説しています。 - 遺言ネット

遺言作成や相続対策、葬儀に関する情報を提供する総合サービスサイトで、終活に関する無料相談も受け付けています。