1. はじめに

インターネットが普及し、私たちの生活の多くがデジタル化される中、「デジタル遺品」の重要性が増しています。デジタル遺品とは、故人が生前に使用していたスマートフォン、パソコン、クラウドストレージ、SNSアカウント、オンラインバンキングなどに残されたデータのことを指します。これらが適切に管理されないと、さまざまなトラブルにつながる可能性があります。

本記事では、デジタル遺品を放置することで起こりうるトラブル事例とその対策について詳しく解説します。

2. デジタル遺品によるトラブル事例

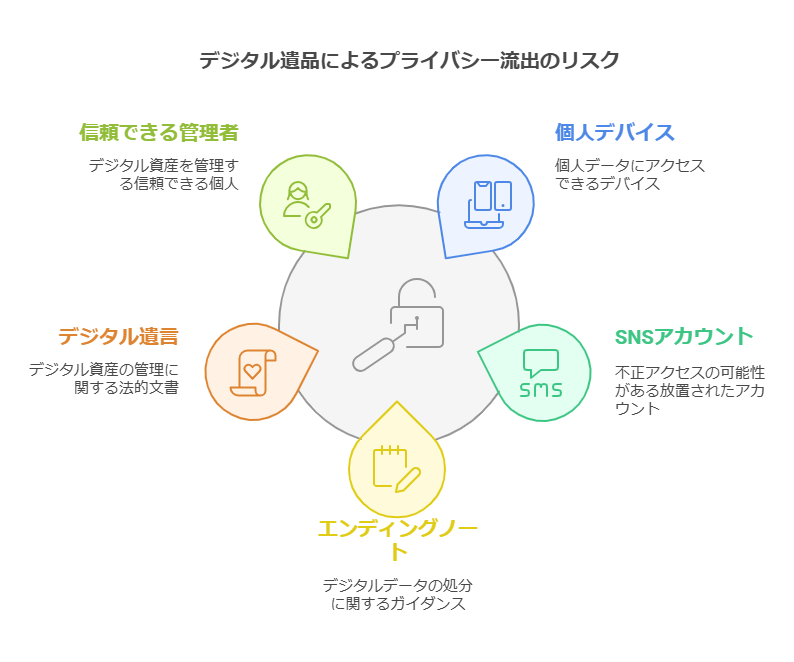

2-1. プライバシー流出

事例:

- 故人のパソコンやスマートフォンが遺族により開かれ、プライベートなメッセージや写真、機密情報が知られてしまう。

- SNSアカウントが放置され、不正アクセスによって悪用される。

対策:

- 生前にエンディングノートやデジタル遺言を作成し、どのデータを残し、どのデータを削除するかを指定する。

- 信頼できる家族や専門家にデジタル資産管理の意思を伝えておく。

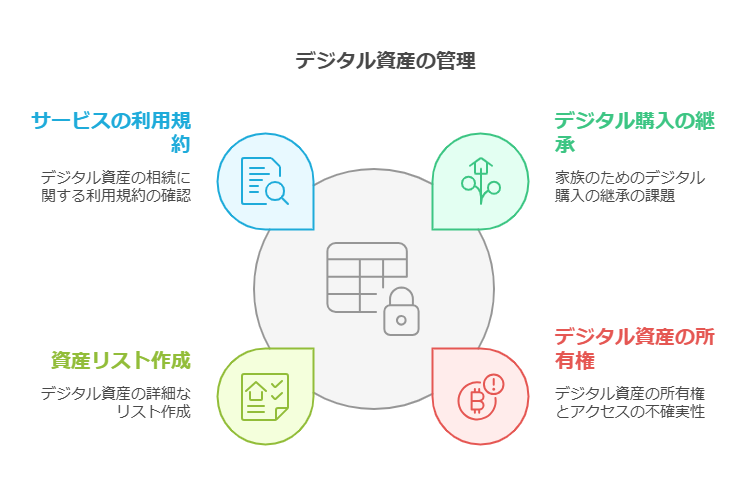

2-2. 権利関係の問題

事例:

- 故人が購入した電子書籍、音楽、アプリが家族に引き継げない。

- デジタル資産(仮想通貨やNFTなど)の所有権が不明になり、アクセスできなくなる。

対策:

- 生前にデジタル資産のリストを作成し、遺言書に記載。

- 各サービスの利用規約を確認し、相続が可能かを事前に調べておく。

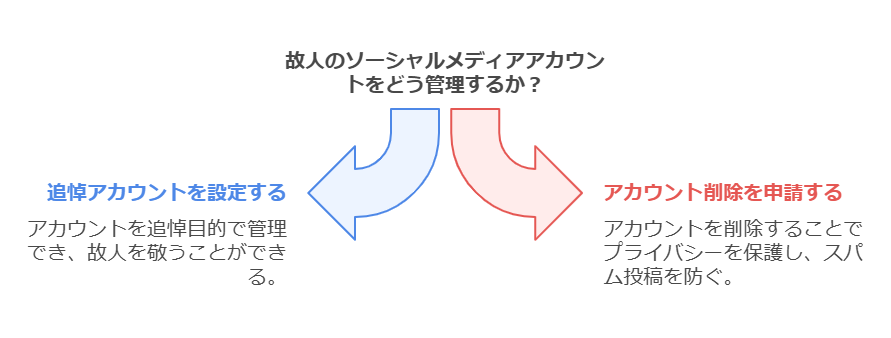

2-3. SNSアカウントの乗っ取り

事例:

- 故人のSNSアカウントが放置されたままになり、不正アクセスでスパム投稿をされる。

- 知人や家族が故人のアカウントをメモリアル化しようとしたが、手続きを知らずそのまま放置される。

対策:

- FacebookやInstagramでは「追悼アカウント管理人」を生前に設定。

- TwitterやLINEのアカウントは、死後に遺族が削除申請できるよう手続きを確認しておく。

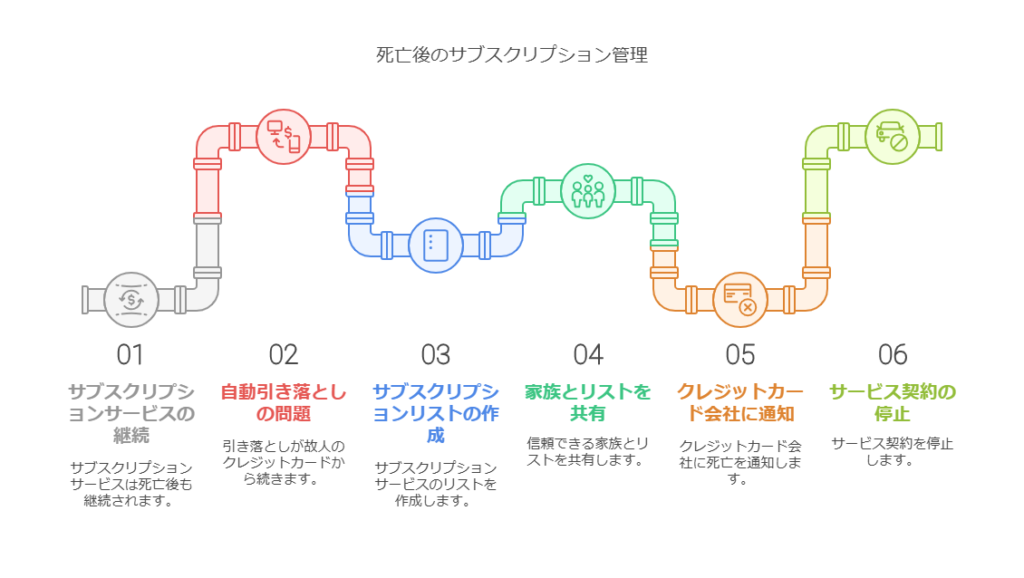

2-4. 定期課金サービスの停止忘れ

事例:

- 動画配信サービスやクラウドストレージ、オンラインゲームの課金が継続される。

- 故人のクレジットカードから毎月自動引き落としが続き、遺族が気づかないまま支払いが発生する。

対策:

- 使用している定期課金サービスのリストを作成し、信頼できる家族に共有。

- クレジットカード会社に死亡通知を提出し、契約を停止してもらう。

3. デジタル遺品の整理方法と対策

3-1. デジタル資産リストの作成

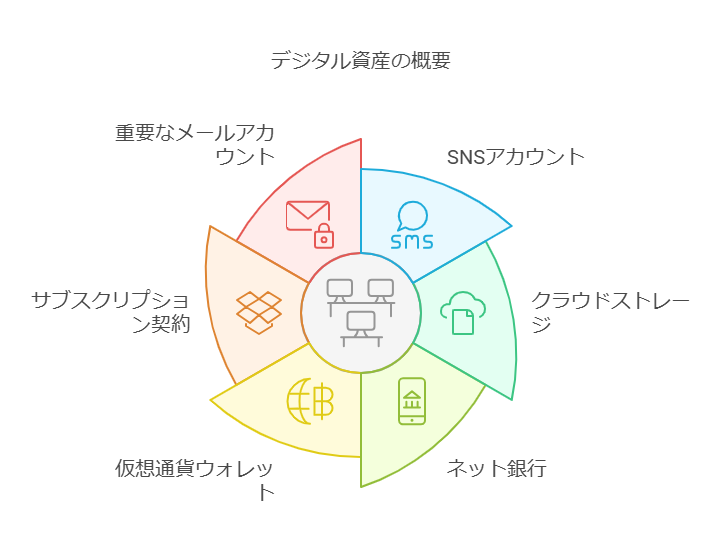

まず、生前に自分のデジタル資産をリスト化し、整理することが重要です。

含めるべき情報:

- SNSアカウント(Facebook、Twitter、Instagram、LINEなど)

- クラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)

- ネット銀行や仮想通貨ウォレット

- サブスクリプション契約(Netflix、Spotify、Amazon Primeなど)

- 重要なメールアカウント

3-2. 遺族や信頼できる人に共有

リストを作成したら、信頼できる家族や友人、または専門家と共有しましょう。

方法:

- 紙のエンディングノートに記載する。

- デジタル遺言サービスを利用する。

- クラウド上で安全に管理し、必要な人にのみアクセス権を与える。

3-3. SNSやオンラインサービスの事前設定

各種オンラインサービスでは、死後のアカウント管理が可能な設定が提供されていることがあります。

代表的なサービス:

- Facebook: 「追悼アカウント管理人」の設定が可能。

- Google: 「Google アカウント無効化管理ツール」を使って、一定期間利用がなかった場合の対応を指定可能。

- Apple: 「デジタル遺産管理人」を設定して、死後にデータを特定の人に引き継げる。

4. まとめ

デジタル遺品は、適切に管理しないと大きなトラブルを招く可能性があります。プライバシーの流出、SNSアカウントの乗っ取り、定期課金の停止忘れなど、多くの問題が発生し得るため、生前から準備を進めることが重要です。

本記事で紹介した対策を実施し、大切なデジタル資産を適切に管理することで、家族や友人に負担をかけることなく、安心して人生を終える準備ができます。

今のうちからデジタル終活を始めて、トラブルを未然に防ぎましょう!

5. 参考記事

日本デジタル終活協会

デジタル終活用のエンディングノートの制作やセミナーを通じて、デジタル終活のサポートを行っています。

国民生活センターの啓発資料「今から考えておきたい『デジタル終活』」

デジタル遺品に関する相談事例や、遺族が困らないための対策がまとめられています。

ITmedia エンタープライズの記事「情報化時代には必須? 個人・組織人が取り組むべき『デジタル終活』」

AppleやGoogleアカウントのデジタル終活方法や、スマホのパスワード管理など、具体的な対策が紹介されています。