「終活 費用」と聞くと、「いったいどのくらいの金額が必要なのだろう?」と不安になる方は多いのではないでしょうか。実際には葬儀費用や墓代だけでなく、生前整理や保険など、終活に関わるコストは多岐にわたります。予期しない出費が重なると、家族への負担が大きくなりがちです。

本記事では、終活で見落としがちな費用面の課題を整理し、それぞれの対策をわかりやすく解説します。少しでも費用を抑えながら、自分らしい終活をスムーズに進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 終活における費用が注目される理由

1-1. 高齢化の進展

超高齢社会を迎え、「人生100年時代」ともいわれる現代では、医療費や介護費用など、高齢期にかかる出費が増大しています。そのため、「人生の最終段階」にどう備えるかを早めに考える必要性が高まっています。

1-2. 家族への負担軽減

葬儀費用や墓代、永代供養料などを後からまとまって支払う場合、遺される家族に大きな経済的負担がのしかかる可能性があります。あらかじめ資金を準備しておくことで、いざというとき家族が困らずに済む点は大きなメリットです。

1-3. 自分らしい最期を実現

「どのような葬儀を望むか」「お墓はどうするか」などを事前に決めておけば、そのために必要な費用も明確になります。結果として、金銭的な無理のない範囲で、自分の希望を反映した最期を迎えやすくなるのです。

2. 項目別:終活にかかる主な費用と目安額

終活にかかる費用は多岐にわたりますが、特に大きな金額が必要になりやすいのが以下の4つの項目です。

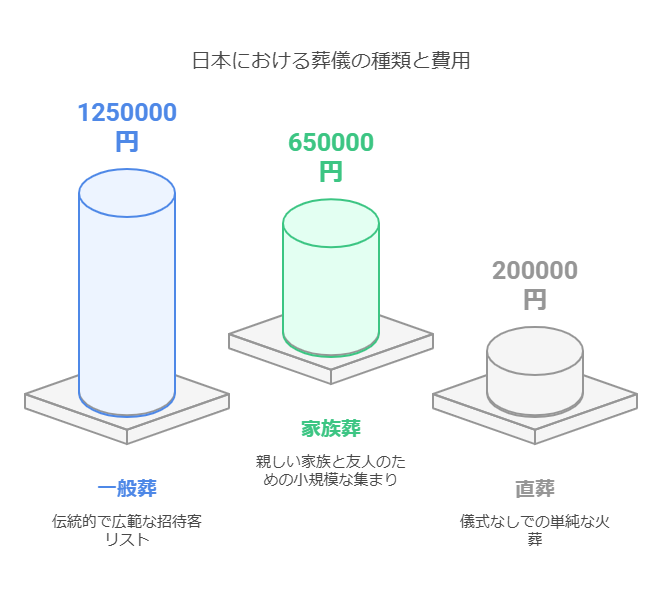

2-1. 葬儀費用

| 葬儀の種類 | 一般的な相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般葬 | 100万~150万円程度 | 親戚・知人を広く招く、従来型の葬儀 |

| 家族葬 | 30万~100万円程度 | 親族や親しい友人中心の小規模葬 |

| 直葬(火葬のみ) | 10万~30万円程度 | 通夜や告別式を行わず火葬のみで済ませる |

- 葬儀費用は地域や葬儀社の選択によって大きく変動します。

- 香典で一部負担が軽減される場合もありますが、コロナ禍以降は小規模・家族葬の増加により香典収入をあまり期待できないケースも増えています。

- さらに、**オプション費用(祭壇のグレードや花、料理の追加など)**や斎場使用料、僧侶へのお布施などが見積もりに含まれない場合もあるため要注意です。

〈注意点〉

- オプションを付けすぎると見積額が予想以上に高騰することがある

- 事前に複数の葬儀社から見積もりを取り、料金内容をしっかり比較することが大切

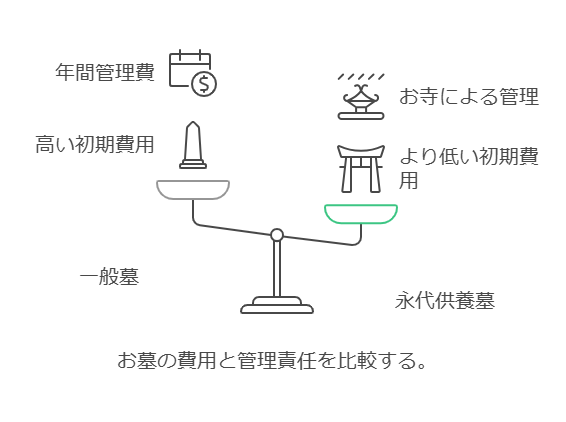

2-2. 墓代・永代供養料

| お墓の種類 | 費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般墓(石のお墓) | 全国平均:100万~200万円程度 | 墓地購入費用+墓石代が必要。年間の管理費も発生 |

| 永代供養墓 | 20万~80万円程度 | 契約したお寺や霊園が維持管理を引き受ける |

| 樹木葬・納骨堂 | 10万円台~数十万円 | 都心部ほど高額になりやすい。おしゃれなデザインも人気 |

- 一般墓の場合、年間数千円~1万円程度の管理費がかかります。

- 永代供養墓は、霊園やお寺に永代供養料を支払うことで後継者がいなくてもお墓を維持してもらえます。

- 改葬や墓じまいにも費用が発生するため、将来的にお墓を移す可能性がある方は事前に確認しておきましょう。

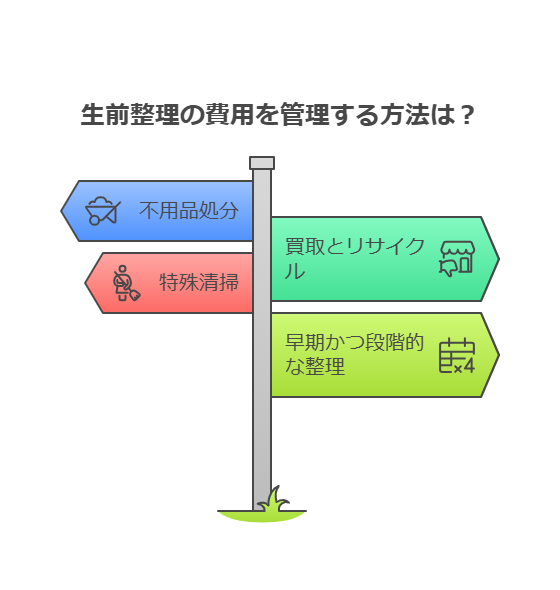

2-3. 生前整理の費用

生前整理は「不用品処分」や「遺品整理の簡易版」と言われることもあります。以下に主な費用項目をまとめました。

- 不用品処分の費用

- 業者へ依頼する場合、1Kの部屋でも数万円~数十万円かかるケースがあります。

- 買取やリサイクル

- 本・CD・ブランド品・骨董品などは買取に出すことで費用負担をある程度抑えられます。

- 特殊清掃

- ゴミ屋敷や長期間放置された部屋の場合、1回で10万円以上の費用がかかることも。

〈対策〉

- 早めに少しずつ片付けを進めることで、大量処分のコストを削減

- 断捨離やフリマアプリを活用し、有価物は売って費用負担を軽減

- 業者選びは複数見積もりを取り、口コミや評判を確認してから依頼

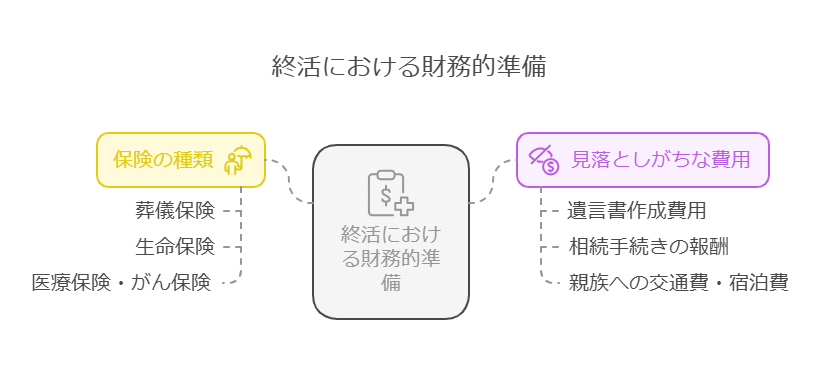

2-4. 保険料・その他の備え

終活においては、主に以下のような保険が活用されることが多いです。

- 葬儀保険(終活保険)

- 月々数千円ほどの掛け金で、葬儀時に数十万円の保険金が受け取れる

- 生命保険

- 受け取った保険金を葬儀費用や相続税の支払いに活用できる

- 医療保険・がん保険

- 高齢期の医療費負担を軽減し、老後資金全体に余裕を持たせる

さらに見落としがちな費用として、遺言書の作成費用(公正証書遺言の場合は数万円程度の手数料など)や、相続手続き時の司法書士・税理士報酬、そして遠方の親族への交通費・宿泊費なども考慮しておく必要があります。

3. 終活費用の対策:どう準備する?

終活にかかる費用はまとまった金額になりがちですが、以下のような対策を取ることで家族への負担を軽減し、自分の希望を実現しやすくなります。

3-1. 保険で備える

- 終身保険や葬儀保険を活用すると、まとまった現金を確保しやすい

- 保険金の受取人や名義を家族に伝えておくことで、いざというときの手続きがスムーズ

3-2. 互助会や積立プランを活用

- 互助会:月々数千円の掛金を積み立て、必要な時に低価格で葬儀を行えるシステム

- 銀行や証券会社の積立:目標額を決めてコツコツと積み立てることで、老後資金や葬儀費用を計画的に確保できる

3-3. 専門家や業者の比較・見積もり

- 葬儀社やお墓、生前整理業者などは複数社に見積もり依頼して比較する

- 料金だけでなく、口コミやサービス内容の質も要チェック

- 行政書士や司法書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家を活用し、最適なプランを選ぶのも有効

4. 費用を抑えるための工夫と注意点

- 不要なオプションはつけない

- 葬儀の祭壇や生花、返礼品など、改めて必要性を検討する

- 家族と早めに話し合う

- 「葬儀やお墓にどの程度の費用をかけたいか」について意見を共有

- 終活に関する希望を文書化(エンディングノートなど)しておくとトラブル回避に役立つ

- 公的制度をフル活用

- 相続時の特例や医療費控除、自治体独自の補助金などをチェック

- 無理のない保険や貯蓄プランを選択

- 高額な保険料が家計を圧迫すると逆効果

- ライフステージや年齢、健康状態に合わせて最適な商品を検討

5. まとめ

終活にかかる費用は、葬儀費用だけでも数十万~百数十万円、お墓の費用で数十万~百数十万円、そして生前整理や保険加入、その他の出費も含めると、トータルでかなりの金額にのぼる可能性があります。

しかし、事前にしっかりと準備しておくことで、予期せぬ出費を減らし、家族への負担を大きく軽減できます。また、保険や積立プランを上手に活用し、終活の各項目(葬儀・お墓・生前整理など)を冷静に見積もることが、結果的に自分らしい最期を実現する鍵となるでしょう。

- 「自分らしい最期を迎えるために必要な費用はどれくらいか?」

- 「家族に負担をかけないためにはどうすればいいのか?」

これらの疑問を早めに解消しておくことで、老後を安心して過ごせるはずです。ぜひ本記事を参考に、終活の費用計画を前向きに進めてみてください。

あわせて読みたい関連記事

- 「終活とは?はじめての方が知っておきたい基礎知識」

- 「終活を始めるベストタイミングと年齢別ポイント」

- 【完全版】終活チェックリスト|必要な準備を一覧で解説

- 終活サポートの費用相場は?料金内訳を把握しよう

終活にかかる費用の内訳や相場を詳しく解説しています。 - 終活費用の相場は?最低限必要な費用と今からできる費用削減術

終活に最低限必要な費用や、今からできる費用削減の方法について解説しています。 - 終活の費用を徹底解説。葬儀、お墓、遺品整理からお金の準備方法

終活にかかる費用の内訳や相場、費用の準備方法について詳しく解説しています。

この記事の内容は一般的な情報を提供するものであり、各種費用や制度は地域や個人の状況によって異なります。具体的な金額や手続きについては、専門家へご相談ください。